Wie kann eine Gemeinschaft unterschiedlicher Menschen funktionieren? – Mit dieser Frage beschäftigt sich unser „Labor für Kooperation und Kollision“, ein Performance-Projekt, das in den kommenden Monaten im öffentlichen Raum Leipzigs entwickelt und aufgeführt wird. Und weil wir alle so unterschiedlich sind, erzähle ich dieses Mal nicht einfach nur selbst von dem Projekt, sondern lasse auch die anderen zu Wort kommen. Als erstes Franziska Furcht, die für den Träger des Projekts interaction e.V. arbeitet und jede Menge positive Energie in unser Labor bringt.

Liebe Franzi, im „Labor für Kooperation und Kollision“ wollen wir das Thema „Gemeinschaft“ im öffentlichen Raum erforschen.Wenn dich jemand fragt, was wir da machen: Was antwortest du? Und was würdest du antworten, wenn du nur vier Worte benutzen dürftest?

Gemeinsam neue Perspektiven (er)leben.

So kurz hat das noch niemand geschafft 😉 In der Arbeit am „Labor für Kooperation und Kollision“ wird die Zusammenarbeit selbst zum Thema: Die Verteilung von Ressourcen und Geld, die Erweiterung der Gruppe, die Frage, wie wir neue Leute ansprechen und uns ansprechen lassen. Was beschäftigt dich an diesem Thema derzeit am meisten?

Ich arbeite seit vielen Jahren mit und in verschiedenen Teams. Dabei finde ich insbesondere die Art der Kommunikation, der Verteilung von Verantwortung, der gegenseitigen Unterstützung spannend. Ich bin immer wieder begeistert von der kollektiven Intelligenz, wie sie in den Teams, in denen ich momentan arbeite, nur so sprüht. Gemeinsam neue Impulse, Konzepte, Ideen zu entwickeln oder schnell zu ungewöhnlichen Lösungsansätzen zu kommen ist für mich jedes Mal überraschend und der Grund, weshalb ich es sehr schätze mit anderen zusammen zu arbeiten.

Differenz als Inspiration

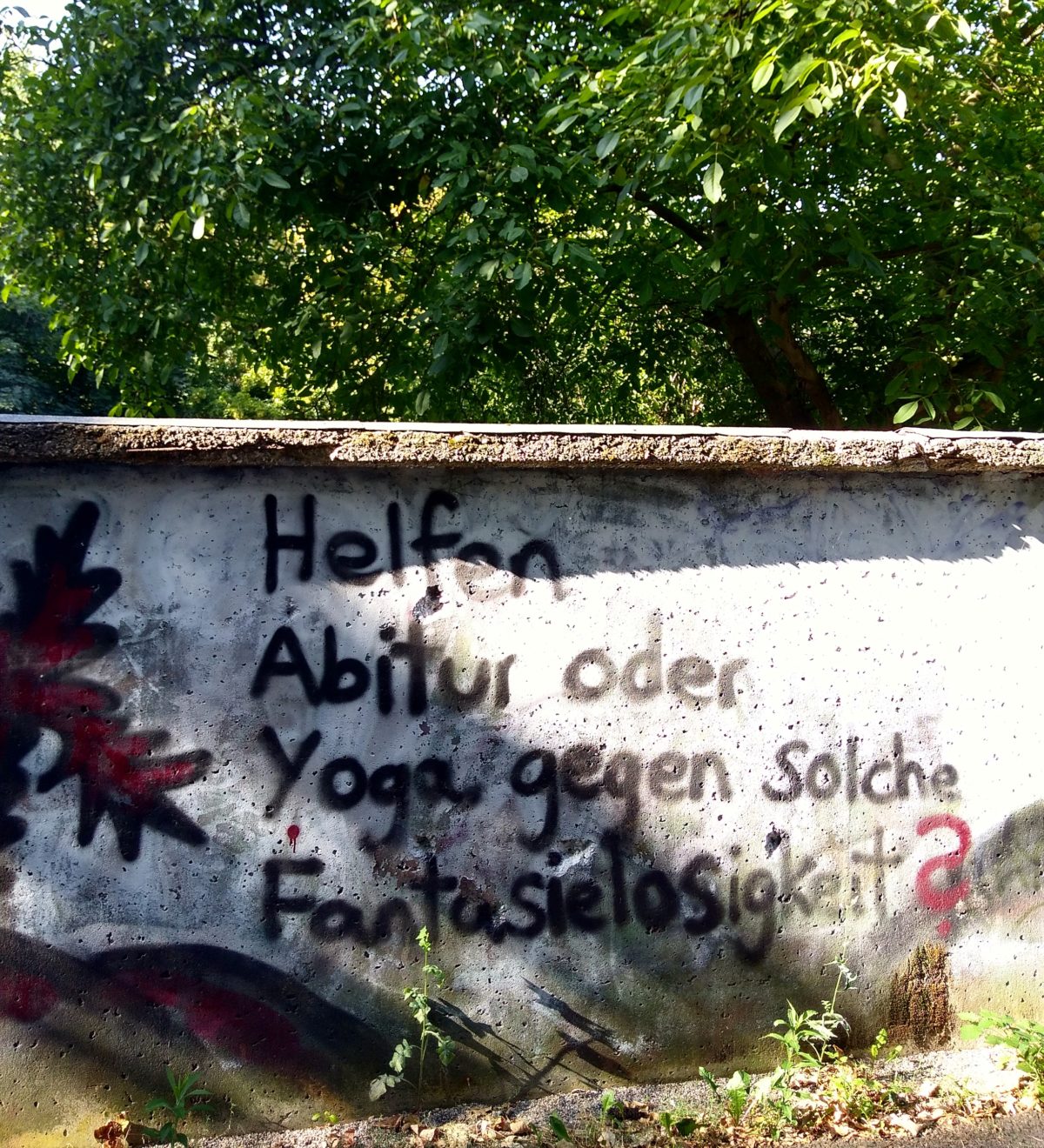

Dabei die Differenz des anderen positiv wahrzunehmen und auszuhalten, sich vielleicht sogar davon inspirieren zu lassen und dann andere Perspektiven sowie Gedankengänge, Lösungsansätze und Vorgehensweisen auszuprobieren und eigene zu überdenken, ist eine Herausforderung und Chance, die ich auch in unserem Labor sehe. Dabei stelle ich immer wieder fest, dass wir einerseits das Ziel haben für alle offen zu sein, aber an manchen Stellen nicht sein können oder wollen und das auch ok ist. Oder dass jede_r wie ursprünglich gedacht einmal eine gänzlich neue Aufgabe übernimmt, die wir noch nie gemacht haben, realisieren wir, einige von uns sind aber doch wieder in gewohnte Aufgabenfelder selbst gesprungen oder hineingerutscht. Dann ist natürlich auch spannend, wie unser Projekt von außen wahrgenommen wird oder von Menschen, die neu dazukommen. Das alles ist unheimlich interessant und hat uns bereits zu ersten inspirierenden Perspektivwechseln geführt.

Und wenn wir dann mit dem Projekt in Mockau oder Paunsdorf oder auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz stehen und mit den Passant_innen ins Gespräch kommen wollen – was interessiert dich hier am meisten?

Dabei interessiert es mich vor allem, wie und ob wir es schaffen können auch ein heterogeneres Publikum zu erreichen. Menschen, die normalerweise nicht an einem künstlerisch-soziokulturellen Projekt teilnehmen würden, Menschen mit Vorbehalten, Menschen, die ganz anders sind als wir, andere Sichtweisen auf Gemeinschaft, Gesellschaft und Zusammenleben haben. Darauf und auf die konkreten Begegnungen bin ich sehr gespannt.

Was sind deine eigenen Wünsche an eine diverse Gemeinschaft?

Ich wünsche mir, dass Diversität für unsere Gemeinschaft, die bereits divers ist und schon immer war, zur Normalität wird. Ich wünsche mir, dass Menschen Begegnungen mit der Erfahrung von Otherness aushalten, annehmen und vielleicht manchmal auch suchen. Es ist normal, dass wir alle Vorurteile und persönliche Erfahrungen haben, die unser Bild auf „die anderen“ prägen. Die Frage ist, ob ich bereit bin dieses Bild jederzeit neu zu zeichnen? Dafür muss ich offen sein in meinem Geist und in meiner Bereitschaft für Begegnung. Und ich muss auch mal meine Vorurteilsbrille ablegen und „den anderen“ mit offenen Augen sehen, ohne gleich meine Schubladen im Schrank aufzureißen und ihn oder sie in eine zu stecken. Was dabei entstehen kann? Wunderbare Überraschungen und die Feststellung, dass wir einander ähnlicher sind, als wir denken.

Diversität abbilden

Ein Wunsch, der daraus folgt, ist, dass diese Diversität in unserer Gesellschaft auch stärker abgebildet wird in der Öffentlichkeit, sei es in wichtigen Positionen in der Arbeitswelt, auf Bühnen, im Diskurs, in den Medien etc. Dabei muss die sogenannte „Mehrheitsgesellschaft“ überlegen, ob dafür tatsächlich Chancengleichheit und Offenheit der Systeme besteht oder wie wir diese ändern müssen, um neuen, anderen Menschen Zugang zu ermöglichen, damit alle mitreden und unsere Gesellschaft mitgestalten können.

Du arbeitest bei interaction e.V. – der Verein ist Träger des Projekts und bietet allgemein eine Plattform, auf der Menschen mit und ohne Fluchtbiografie sich gemeinsam engagieren können. Was genau ist hier dein Job, und wie passt das Labor-Projekt dazu?

Ich arbeite in der Produktionsleitung der Theatergruppe von interaction Leipzig e.V. und leite das neue Projekt „Afeefa Leipzig“. Afeefa ist eine Onlineplattform, die Angebote im Bereich Transkulturalität, Integration und Engagement in Leipzig sichtbar macht, bald auch mehrsprachig. interaction Leipzig e.V. hat seit diesem Jahr die Trägerschaft der Website übernommen und bietet verschiedene partizipative Anschlussangebote an. Bei Afeefa genauso wie bei der Theatergruppe, welche gerade den Prozess der Ensemblebildung vollziehen möchte, ist immer wieder die Frage: Wie können neue Formate von Gemeinschaft entwickelt werden? Wie können wir neue Menschen einbeziehen und mitgestalten lassen? Was erwarten wir von dieser Gemeinschaft innerhalb des jeweiligen Projekts? Wie könnten wir ein noch heterogeneres Publikum erreichen und auch entscheidende Positionen innerhalb der Projekts vielfältig besetzen und öffnen? Das sind alles Fragen, die wir im Labor erkunden wollen und ich bin gespannt auf die Impulse, die das in meine Arbeit tragen wird. Natürlich ist es auch für mich ganz persönlich interessant selbst einen künstlerischen Beitrag für das Projekt zusammen mit anderen Künstler*innen zu gestalten, damit durch verschiedenste Bereiche der Stadt zu touren und währenddessen neue Menschen, Teilnehmende und Kooperationspartner kennen zu lernen.

Liebe Franzi, vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Fragen genommen hast!

Und weil wir im Projekt ja üben, Dinge aus der Hand zugeben und uns auf die Gemeinschaft zu verlassen, darfst du nun bestimmen, wen ich als nächstes interviewe…

…und das wird Jamie Grasse sein!

Das Labor für Kooperation und Kollision entsteht durch die Arbeit von:

Künstlerische Leitung & Organisation (Bauleitung): Johanna Dieme, Franziska Furcht, Jamie Grasse, Solveig Hoffmann, Laura Kröner, Katharina Wessel

Mitwirkende: Wael Alhamed, Alfred Fayad, Louise Wonneberger + X

Produktionsleitung: Blühende Landschaften

Eine Projekt von interaction Leipzig e.V./ gefördert im Fonds Neue Länder der Kulturstiftung des Bundes