Ich habe immer gern gearbeitet und war extrem intrinsisch motiviert – Kompromisse waren nur schwer auszuhalten, was sich auch im Einkommen gezeigt hat – freiberuflich in den Bereichen Kultur und Pädagogik, da verdient man gerade genug, um eine Steuererklärung abgeben zu müssen. Und ich hatte das Bild: Ich arbeite für immer, ich höre einfach nicht auf. Das war okay für mich.

Nicht mehr arbeiten können.

Dass ich nun gesundheitlich so früh an einen Punkt gekommen bin, an dem ich allen Ernstes Rentnerin (auf Zeit) geworden bin, darauf wäre ich nicht gekommen, und es war sehr schwer für mich, das zu akzeptieren. Ich habe andere Wege probiert: Krampfhaft gegen eine Krankheit angekämpft, die zu diesem Zeitpunkt einfach stärker war. Mir einen Brotjob in Teilzeit gesucht. Und massiv um den Familienfrieden gerungen, denn ein Einkommensverlust betrifft den ganzen Haushalt und belastet das soziale Gefüge, und da sollte man viel offener drüber sprechen.

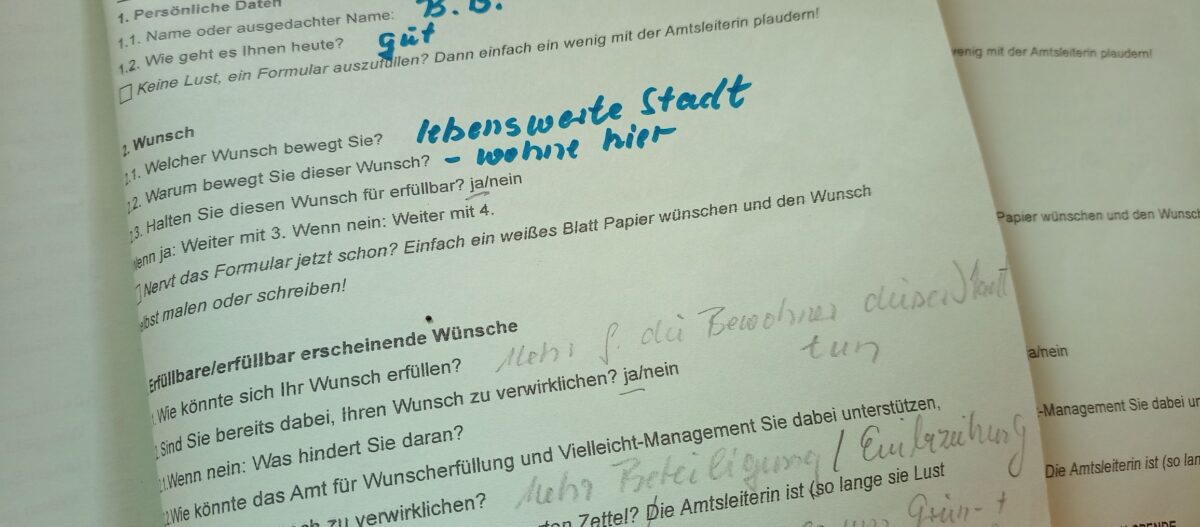

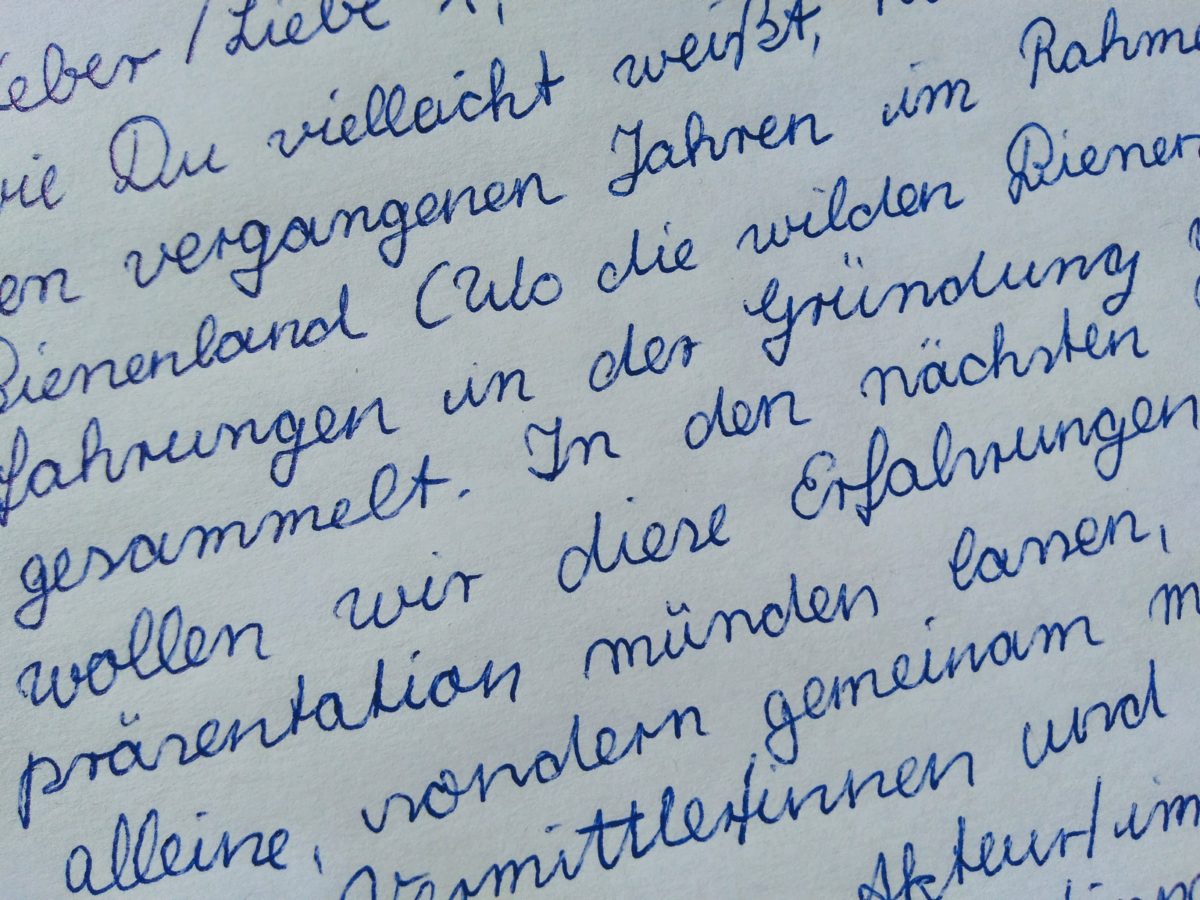

Und in dieser ganzen Zeit habe ich immer wieder etwas geschrieben – hier ein paar Sätze. Dort einen Gedanken. Eine Figur entstand, die mir ähnlich ist und doch ganz anders, die alles richtig machen will und sich mal sehr originell und mal sehr dämlich verhält: Lovis, Anfang 40 und nicht immer so richtig ehrlich mit sich selbst. Ein Arbeitstitel entstand: Lovis will das Gute. Und Lovis Geschichte fing genau da an, wo meine künstlerische Arbeit aufgehört hatte: In Grünau, und zwar als Amtsleiterin des Amts für Wunscherfüllung und Vielleicht-Managements.

Lovis will das Gute

Dann kam der nächste Zusammenbruch und ich musste eine ganze Menge aufräumen. Und mich damit anfreunden, dass es nicht nur darum geht, mich nach einer Phase zu reparieren und dann weiter zu machen, sondern endlich zu akzeptieren, dass ich bestimmte Wege wahrscheinlich nicht werde gehen können. Ich hätte gerne professionell Theater gemacht, aber dazu gehört eben nicht nur kreatives Talent, sondern auch das Vermögen, sehr mobil zu sein, sehr viel zu arbeiten, Familie, Freunde, Therapien nicht immer in der Nähe zu haben, auf lange Ruhephasen zu verzichten… Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen: Die meisten beruflichen Positionen, in denen man wirklich etwas gestalten kann, sind mit einem Zeitaufwand, einer Mobilät etc. verbunden, der für mich aktuell schwierig wirkt. Umgekehrt sind Aufgaben ohne Gestaltungsaspekt für mich aber leider uninteressant. Ich langweile mich, und das hat noch nie gut geendet.

Also doch wieder kreativ, doch wieder selbstbestimmt, doch wieder prekär. Seit einem Jahr arbeite ich (neben der Rente) an kleineren Aufträgen als Autorin. Ich liebe es. Auch kulturpädagogisch war mal wieder was los. Endlich wieder im Bienenland! Und eben: Der Traum vom Buch. Es ist nicht leicht, denn auch wenn es mir seit geraumer Zeit deutlich besser geht, ich bekomme die Rente nicht ohne Grund. Am schwierigsten ist es mit der Konzentration, nicht selten schlafe ich beim Schreiben ein. Ich hoffe, dass das nicht am Inhalt liegt, sondern an den Medikamenten – ich bin fast sicher. Inzwischen schreibe ich dennoch jeden Tag, und es macht mir große Freude.

Ich habe Fragen!

Und weil ich an die Zukunft denke und sowieso auch trotz allem eine ehrgeizige Person bin, nehme ich die 100. Seite zum Anlass, euch jetzt endlich meine vielen Fragen zu stellen:

Ich würde gern mit einem_einer Anwält_in sprechen, mit jemandem der_die Ahnung von Fußamputationen hat, und wie findet man überhaupt einen Verlag und eine_ Agent_in?

Gibt es irgendwelche Netzwerke von Autor_innen in Leipzig und kenne ich da wen?

Ihr seht, ich will vom Sofa aus raus in die Welt und ich würde mich freuen, wenn wir uns dort treffen.

Bis dahin schließe ich völlig zusammenhangslos mit den letzten beiden Sätzen, die ich geschrieben habe, nicht repäsentativ und voller Freude. Denn die Ideen waren nie weg und haben endlich wieder Platz. Bis bald!

„Siehste, sagt Pittiplatsch.

Ich trinke das Glas aus. Arschloch.“