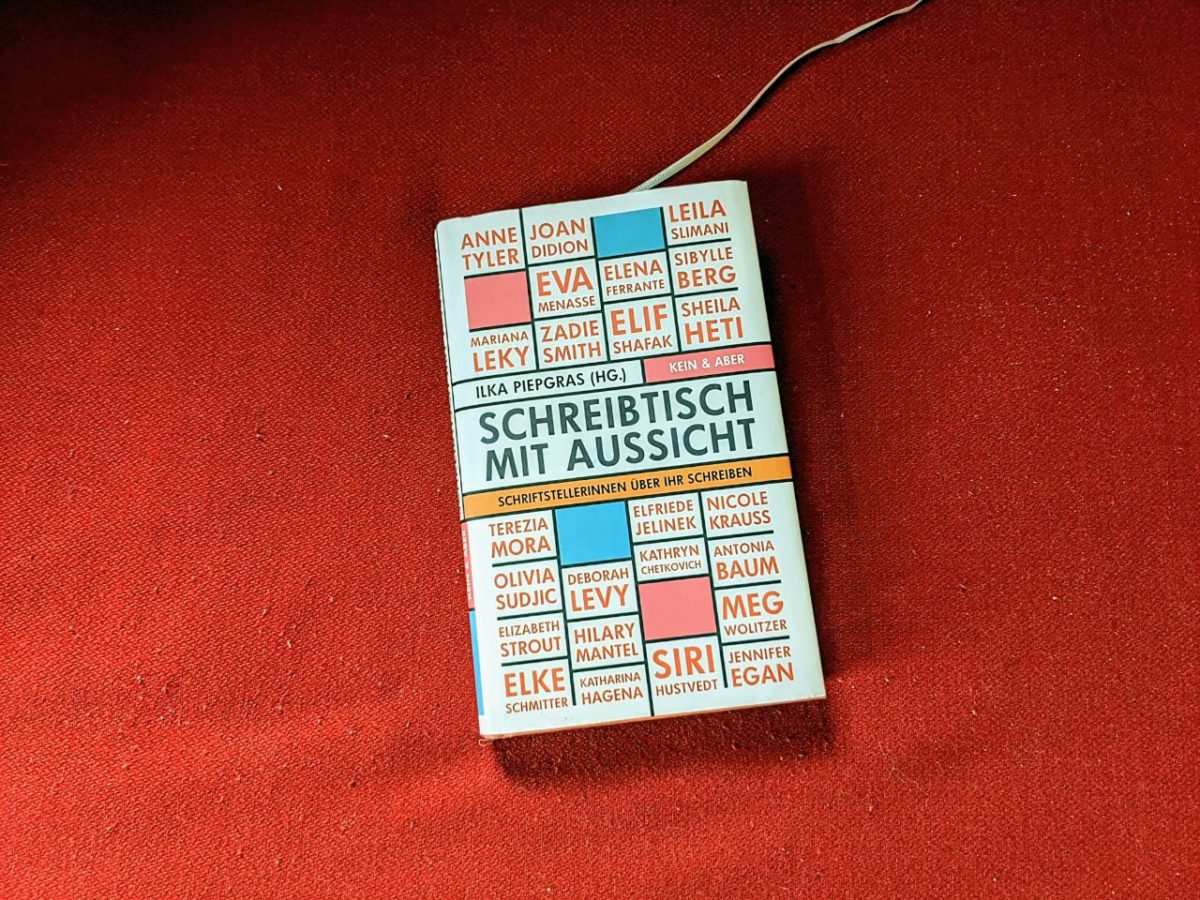

Ich bin keine Kritikerin – viel zu feige. Oder vielleicht doch nicht? Ich habe mir vorgenommen, nicht zu feige zu sein, in Zukunft hier zu teilen, was mich begeistert. Und den Anfang mache ich mit dem wunderbaren Buch „Schreibtisch mit Aussicht“, in dem Ilka Piepgras Werkstattberichte von Schriftstellerinnen gesammelt hat. Was für ein Glück!

Sie wollte ihren Roman anfangen, aber dann bekamen der Hund Würmer und die Kinder Ferien, und so musste sie noch etwas warten. So ungefähr steigt gleich der erste Essay „Ich schreibe nur“ von Anne Tyler ein, ziemlich witzig, ziemlich wahr, denn wer „nur“ schreibt – der kümmert sich auch um Haushalt, Kinder, Hunde. Anders als ihr Mann, der seine Autorentätigkeit mit einer vollen Stelle als Arzt koordinieren muss, er schreibt nicht „nur“, aber seine Zeit zu schreiben ist denkbar knapp bemessen. Ist es da nicht Luxus, „nur“ für Haushalt und Kinder zuständig zu sein? Doch wann kommt sie zum Schreiben? (Spoiler: Es dauert.)

Eva Menasse weiß alle 15 Seiten nicht mehr weiter. Also liest sie ihre eigenen Worte, ändert hier eine Kleinigkeit, stellt dort etwas um, „flöhen“ nennt sie diesen Prozess. Bis es irgendwann doch weitergeht. „Flöhen“, dieses Wort kann ich so gut verstehen, ich finde es so einfach und so liebevoll. Geht so schreiben?

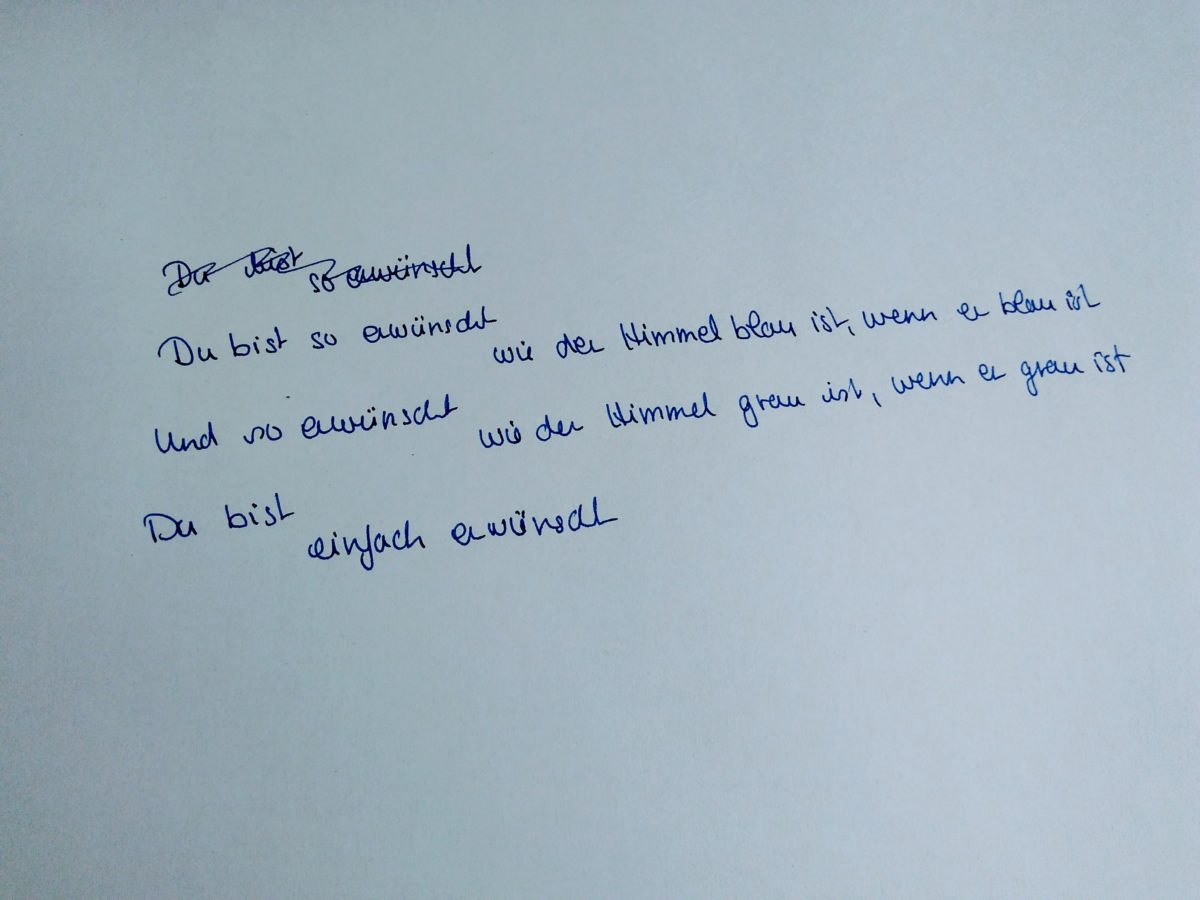

Geht so schreiben?

Antonia Baum schreibt sehr viel über ihren Babysitter. Über ihr kleines Kind und über Erschöpfung. Und wie stereotyp das alles klingt. Wie blöd das ist, als Frau immer wieder mit diesen Klischees um die Ecke zu kommen. Denn: „Das Problem ist das Problem“.

„Dies ist eine Geschichte über zwei Schriftsteller. Mit anderen Worten, eine Geschichte über Neid.“ Wie es ist, auf den ungleich erfolgreicheren Partner neidisch zu sein, das erzählt Kathryn Chetkovich so kompromisslos, dass das Lesen richtig weh tut. „Er kämpfte vielleicht, aber er glaubte an seine Arbeit. Das war das Erste, worum ich ihn beneidete.“

Ich könnte noch mehr Textstellen nennen. Sie alle haben mich ganz tief angesprochen, denn so unterschiedlich die Berichte der Autorinnen auch sind, eines haben sie gemeinsam: Sie sind ehrlich. Oft sogar schmerzhaft ehrlich. Ich will keine unlauteren Vergleiche aufmachen, aber so manches Buch mit Briefen irgendeines Autors (am schlimmsten: Ibsen) war dagegen so unaufrichtig und aufgeblasen, dass es ein echter Genuss ist, zu lesen, was diese klugen Frauen schreiben. (Ja, es gibt auch ehrliche Männer.) Dabei geht es immer wieder um die feministischen Klassiker: Vereinbarkeit von Care-Arbeit, Broterwerb und Schreiben. Sexismus eben auch im Literaturbetrieb. Unsicherheit in einem männerdominierten Literaturbetrieb. Man ahnt es.

Und dennoch handelt es sich nicht um eine Kampfschrift auf 270 Seiten, sondern vielmehr ganz präzise Beschreibungen davon, wie die Autorinnen in dieser Welt ihre Arbeit machen. Sehr prosaische Beschreibungen. Am wichtigsten scheint es wohl zu sein, sich hinzusetzen und – zu schreiben. Es zu tun. Und dann später zu flöhen.

Autorinnen teilen ihre Erfahrungen

Es geht auch nicht in jedem Text um feministische Themen, sondern vielmehr um Handwerk, um Zustände, in denen geschrieben oder nicht geschrieben wurde, um Erfahrungen, ja, da teilen Autorinnen ganz schlicht und einfach ihre Erfahrungen. Ein riesiger Schatz.

Und weil das Buch damit alles andere als eindimensional ist, weil es sich vor keinen Karren spannen lässt, deshalb ist es mir sehr schnell sehr wertvoll geworden. Es ist feministisch, aber nicht nur feministisch. Es beschreibt das Schreiben aus einer weiblichen Perspektive. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen.

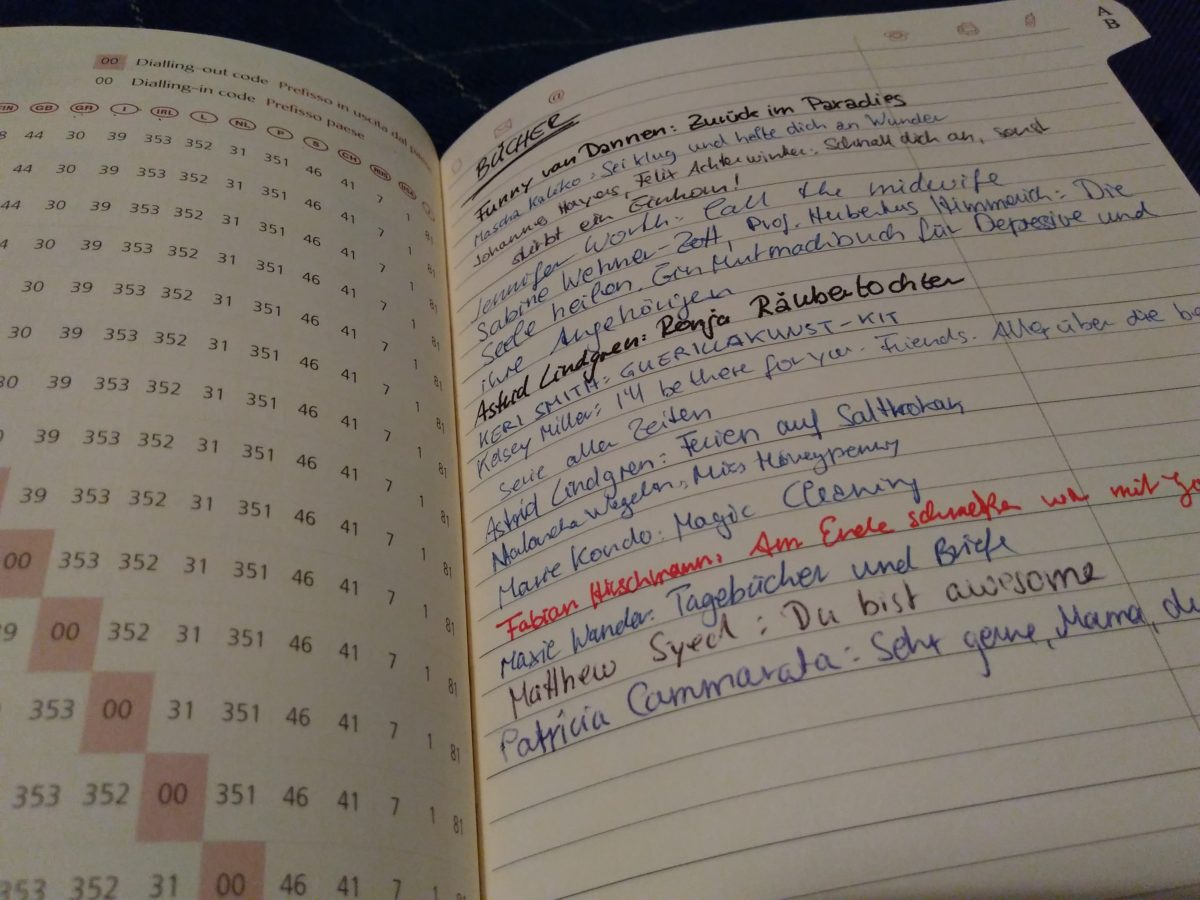

PS: Es sind auch eine ganze Reihe illustrer Namen vertreten (die nenne ich jetzt nicht alle, das müsst ihr mir glauben), und auch der eine oder andere Name, den ich noch nicht kannte. Da gibt es also einiges zu entdecken, und ich werde bestimmt noch das eine oder andere Buch lesen, auf das ich sonst nicht gekommen wäre.

PPS: Hier die harten Fakten: Ilka Piepgras (HG): Schreibtisch mit Aussicht. Schriftstellerinnen über ihr Schreiben. Kein & Aber: 2020.